香港到底有多大,为什么开发新区、填海造陆都困难重重?

一直以来,香港都以“弹丸之地”闻名,建筑高且密集,住宅面积拥挤狭小。

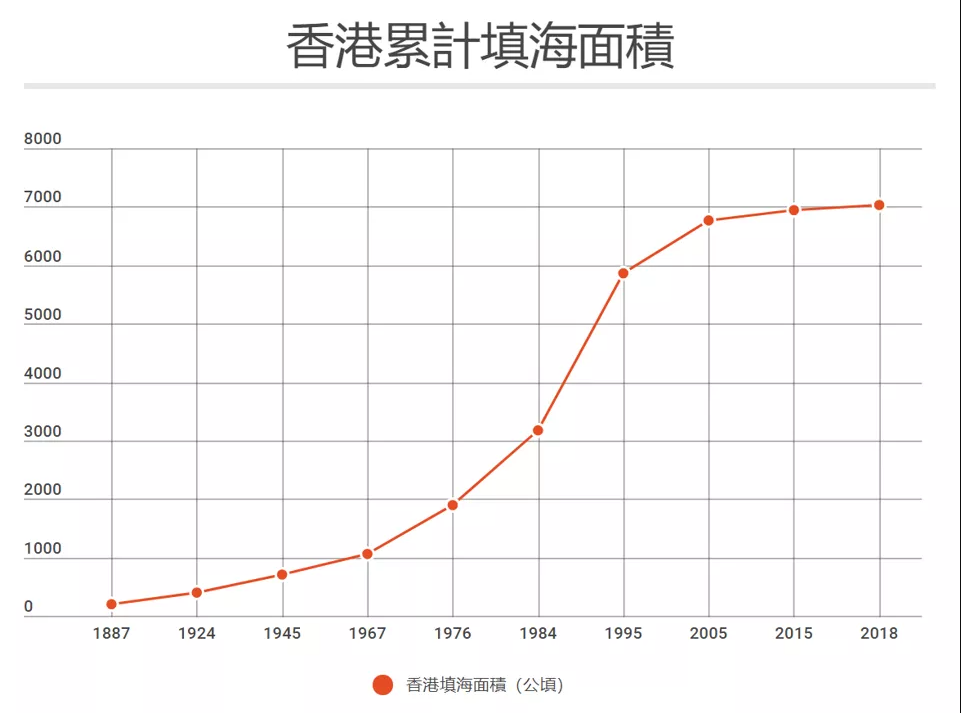

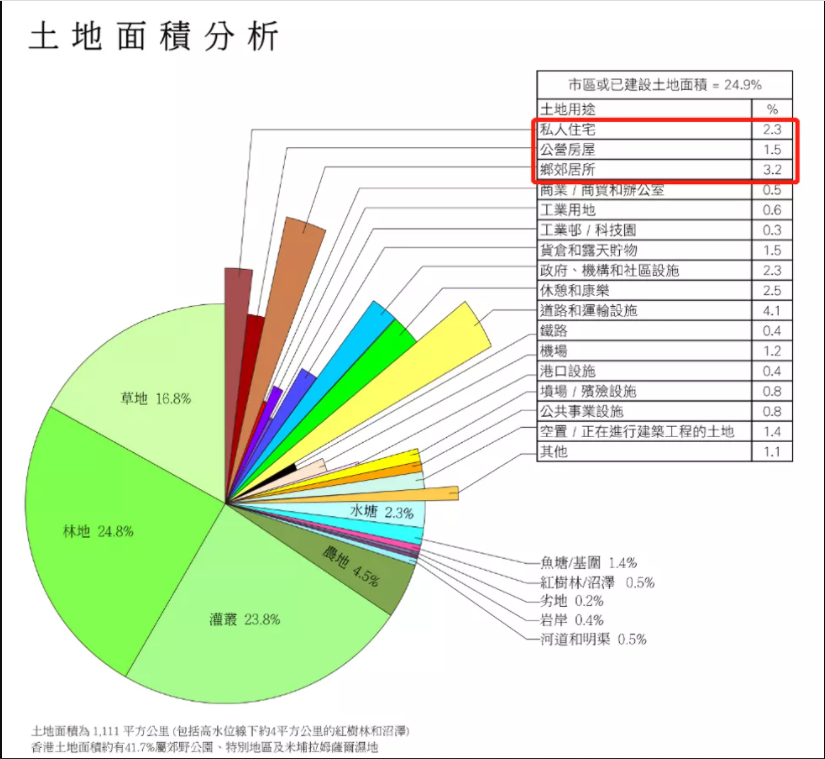

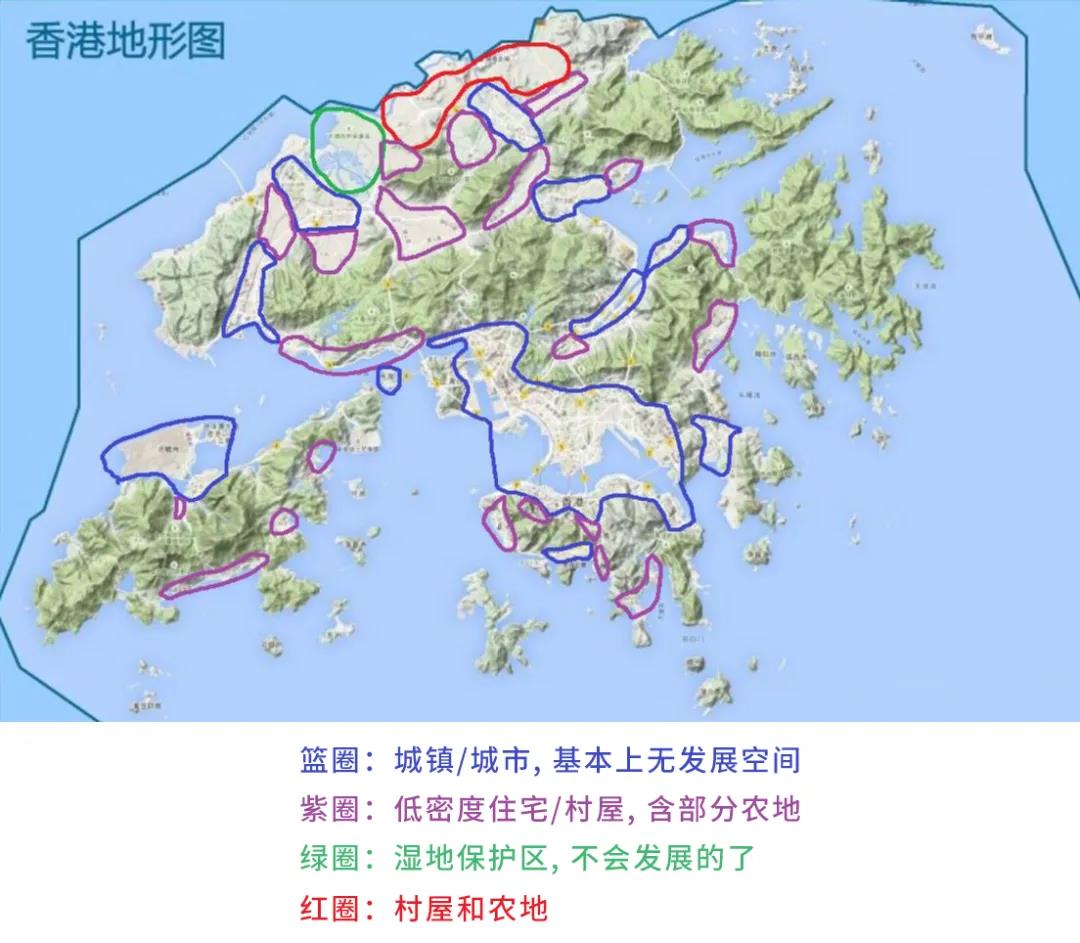

目前香港人口约750万,总面积1100平方公里,相当于北京的1/15、上海的1/6,同时是4个台北市、36个澳门那么大,但人均住房面积170呎,逼仄至极。 实际上,香港已经有一百多年的填海历史,填海达7027公顷,占香港陆地面积的6.7%,相当两个澳门的大小,养活了约200万人口,将近1/3人口。 从今天来看,香港很多繁华的地区都是填海地,当中包括德辅道以北的中环、湾仔、铜锣湾、尖沙咀东、启德机场、港澳码头、九龙湾及观塘商贸区等等的重要发展地方。 还有不少重要建筑物或者地标都座落填海区上,包括国际金融中心及香港会议展览中心等等。另外,香港北区特色叮叮车路线,昔日也是海岸线,现在已成陆地。 香港其实不缺地,目前仅有25%的香港土地被开发,就是说全港近750万的人口都挤在这25%的土地上。 数据来源:土地规划署 按照当前的技术,另外75%的土地之中,有不少是能开发的。 就以新界为例,靠近深圳北边那一片,完全没有开发过的痕迹。 大致区分:左为香港,右为深圳 为什么原有那么多土地不开发,却要去填海造陆? 当中涉及政治、法律、环境保护等原因。 丁屋政策 如果你有仔细看香港土地规划署的“土地面积分析”(图),就会发现有3.2%面积的香港土地是被用作“邻郊居所”,而用作私人住宅和公共房屋的用地却只有2.3%和1.4%。 这三类用地已经是香港全部的住宅用地,但当中的46%是用在乡村式发展(邻郊居所),而这46%的住宅用地却只居住了香港不超过一成的人口。 在世界上楼价最贵的城市还保留这些低密度乡村式房屋,原因就在于“丁屋政策”,以及由此延申出来的“丁权问题”。 1972年12月,港英政府实施的“小型屋宇政策”,规定年满18岁,父系源自1890年代新界认可乡村居民的男性香港原居民,每人一生可申请一次于认可范围内建造一座最高3层(上限27呎/8.22米高),每层面积不超过700平方呎的丁屋,无需向政府补地价。外来人和女性不能享受此政策。 时任新界民政署署长的黎敦义,宣布了丁屋政策 这个政策本身是英国人定下来的,因为新界的土地在港英政府殖民之前,是归新界人民私有的,而港英政府殖民后把土地变为政府公有,引起新界人的不满,因此“小型屋宇政策”是一种“安抚”。 后来香港回归,在《基本法》40条指明“新界原居民的合法传统权益受香港特别行政区的保护”,变相将这一政策延续下来。 新界,丁屋 40多年来,“丁屋政策”造就了一批让外人不明就里的香港“土地特权阶层”——新界原居民仅需生育一个男丁,便可建210平方米宽敞大宅。 更令许多市民难以接受的是,大批当年的新界人早已移居海外,但由于政策缺乏限制,不管这名“男丁”是否在香港长大,并居住在香港,是否说中文,只要他年满18岁便有权回港拿地建楼,而且“丁权”和建成后的住宅均可以转售(俗称“套丁”)。 “丁权”的世袭造就了“套丁”的暴利。 因为不少人手中的“丁权”根本用不上,时有新界村落的村长带头与开发商合作,收集村民的丁权建成豪宅出售。 某本地开发商透露:“在购买者角度来看,丁屋跟别墅没有区别。但在开发商角度,买‘丁权’比向政府购买低密度住宅土地要划算得多,在建筑方面的限制也少得多。” 许多村民并不介意卖出丁权——在生育率徘徊不前的香港,不少新界原居民家庭子女众多。 子又有子,子又有孙;子子孙孙,无穷匮也。根据新界乡议局的统计,拥有“丁屋”权利的新界男性居民共有24万人,随着他们不断生育,丁屋的需求有增无减。 土地有限,丁权无限,香港特区政府可以收回新界村民的“丁权”吗? 其实港府早已知道丁屋的弊端,也想彻底解决。但每每想对丁屋政策做一些改变,新界居民就用基本法40条为由,认为丁屋政策是传统合法权益。丁屋问题只能在不断的尝试解决与搁置中悬而未决。 到了2015年,一位长洲居民郭卓坚申请审查基本法四十条,并要求废除丁权。 但案件一压就是3年,到2019年4月8日,经过了对基本法四十条的界定与理清,法官周家明终于做出了最终的决断:想建丁屋只能用私人的土地上建丁屋,使用政府土地建丁屋的方式不被法律保护。 这个判决,虽然没有彻底废除丁屋政策。不过自此以后,政府可以不用再像以前一样预留土地来建丁屋。 地产霸权 香港严重依赖房地产开发作为财富积累的平台。 近年来房地产业霸权成为热词,但人们对霸权有着普遍的误解,将其等同于房地产大亨的支配。 事实上,持续繁荣的房地产已经深深地锁定在包括政府、专业人士、商人和公众在内的各个社会阶层的霸权建设中。 香港地产的六个大财团以及其名下的主要企业: 1,李嘉诚家族:长江实业、和记黄埔、港灯、长江基建、长江生命科技、http://Tom.com及电讯盈科。 2,郭氏家族:新鸿基地产(以下简称“新地”)、载通国际及数码通。 3,李兆基家族:恒基兆业地产、恒基兆业发展及香港中华煤气有限公司 4,郑氏家族:新创建(前称“新世界基建”)、新世界中国地产及蒙古能源(前称“新世界数码基地”) 5,包氏及吴氏家族:九龙仓集团 6,嘉道理家族:中电控股,香港上海大酒店集团 以上可见,他们不仅经营地产,也涉足公共服务领域。 地产集团凭借他们在土地上的既得利益,房地产开发商和政府将通过各种宣传活动,积极推动房地产开发成为常态,与此同时,对房屋拥有强烈愿望的广大公众也在不自觉地通过购房来维持的房地产的自发性繁荣。 地产霸权破坏了公平市场竞争,推高了生活、经营成本,影响政府的政策决策和实施,造成了如下的诸多恶果: 1,中小地产商被挤出市场 2,中产财富成过眼烟云 3,租金高昂令零售业经营困难 4,垄断引发裁员和薪酬差距 5,市民的生活成本大增 房价越来越高,住房面积越来越小。穷着愈穷,富者恒富。香港有再多未开发用地,也于事无补。 环境保护 因为“环保”,所有增加使用土地以及填海造陆的方案都遇到过重重阻挠。 我们熟悉的是香港已有的势力巨头害怕新土地的开发挑战自己的财富,打着环保的幌子“把青山绿水留给后代”,然后宣扬各种开发的弊害,罔顾现时在笼屋生存的人群。 港府开发棕地vs环保团体追责 但你可知道,某些环保团体不仅跟政府土地开发计划对着干,就连地产霸权有时候也会被“环保”扰乱节奏。 他们是相互牵扯的关系,并不是完全的同盟,也不是完全的敌人。 房子不可能一直不建,地产商想要建房子也是困难重重。事实上不少发展商手上的农地,已经和城规会拉锯了十多二十年都不能通过。 大埔的沙螺洞,发展计划已经拖了超过30年,几经波折最终政府以船湾堆填区土地交换,沙螺洞保留作生态保育发展。 元朗的丰乐围,从上世纪80年代收地,到2015年才获准发展,但仍然面对着环团的司法覆核挑战。 环保团体的“阻挠”不是一般的大。 几年前还有人拍过一个纪录片,讲新界为啥不开发的。采访了一个居住在新界钓鱼的老翁,老翁感叹地说:“那样我就没地方钓鱼啦!”。 香港一直以一种很保守的方式在激进,说的就是过度的“环保主义”。 香港明明有地,却随着人口增长和贫富差距,居住面积变得越来越小。丁屋丁权、地产霸权、环保主义这三座大山,要绕过去,怕是要费尽九牛二虎之力了。