香港大量人才涌入,“本地生”资源分配引争议!

2022年底,特区政府大力推行“抢人才”政策。

截至2025年2月底,已有19.6万人通过各项人才计划抵港,其中13.2万人为18岁以下的受养子女。这些“本地生”享受着免费的中小学教育、参加中学文凭试(DSE)以及以较低学费入读专上学院的待遇。

这些由政府“抢”来20万人才和13万中小学生却让本地家长担心,大量非本地学生涌入,会滥用教育资源,影响本地学生的升学机会。

这种担忧并非空穴来风,中小学校申请量和查询量成倍上涨,DSE考生人数也较去年激增5000余人,其中自修生人数增长近2800人,大学招生竞争加剧的隐忧开始浮现。

“本地生”定义之争

各方观点交锋

教育局局长蔡若莲已表明将检讨“本地生”定义,以确保资源分配的公正性。然而,这一举措引发了不同持份者的强烈反应。

一方面,有人认为学校资源有剩余,受养人正好填补了这一缺口,香港应借此机会培养更多外来人才,不应修改“本地生”定义。

但香港教育大学荣休教授郑燕祥指出,用受养人或非本地生缓解“杀校”问题只是权宜之计,资源应重新分配到其他教育方向。

另一方面,香港中文大学亚太研究所副所长郑宏泰担心,修改“本地生”定义会影响人才来港意愿,此次“抢人才”政策吸纳的外来移民素质较高,能为香港带来社交网络、高新技术,补充人口缺失,提升竞争力。

此外,还有人提出,要求受养人在香港本地中学就读满3年才给予“本地生”身份,但立法会选委界议员邓飞和郑宏泰认为,这可能与《基本法》冲突,因为《基本法》规定香港居民在法律面前一律平等,且在幼儿园至中学教育的资源使用上并无区别。

基础教育产业化

困境与机遇并存

开放基础教育对外产业化,曾被寄予厚望。

特区政府早在2009年就提出这一构想,希望借此打造香港成为“区域教育枢纽”,甚至在2023年提出推动香港成为“国际教育枢纽”。

然而,10多年过去,基础教育产业化的发展仍处于起步阶段。现行基础教育的学生签证严格,仅限于非公营学校,且对部分地区的非本地学生限制较多,签证也不涵盖陪读家属,禁止学生从事工作。

反对者认为,基础教育应只服务本地,引入非本地学生会加剧竞争,影响本地人升学。但也有专家指出,教育既是社会公民权,也是一种投资,政府对下一代投资教育,他们将来会对本地产生更大贡献和效益。

邓飞更是强调,很多“留学大国”都在推行基础教育产业化,香港若放弃,就会失去国际竞争力。如今,香港应加速开放,扭转劣势。

在“本地优先”和“开放竞争”之间,香港需要找到一个更好的平衡点。邓飞建议以直资学校作为示范点,招收更多非本地高中生,并根据教育津贴厘定学费,开放家属申请陪读,适度开放工作限制。

他认为,香港教育资源生产力充足,招收非本地生可防止资源浪费,还能产生“留学经济”效应,带动社会发展。同时,他强调应考虑学额数量,规定学校最多招收49%的非本地生,以避免挤占本地生学额。

同时,政府正借鉴其他地区经验,试图在保障本地生权益与保持国际竞争力之间找到最优解。新加坡的教育产业化经验或许值得香港借鉴。

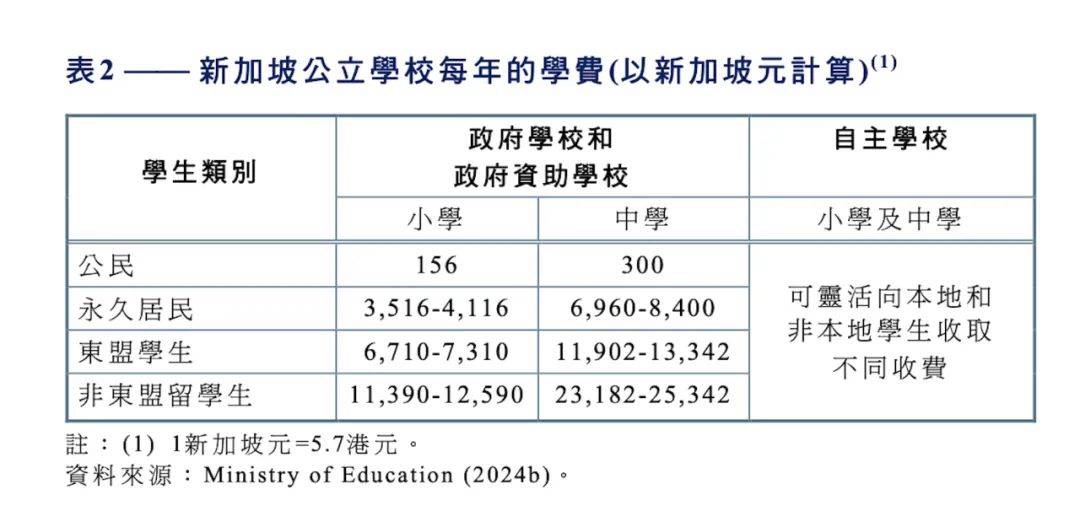

新加坡公立学校采用分级制学费架构,根据学生的身份性质收取不同学费,这种资源分类逻辑清晰,既体现了“本地优先”,又按不同人群对未来发展贡献的重要程度决定资源投放。

香港可以参考新加坡的模式,为“粤港澳大湾区学生”提供相关资助,吸纳湾区人才,共建国际教育枢纽。

香港的教育产业化之路,面临着诸多挑战和机遇。在“本地优先”与“开放竞争”之间寻求平衡,需要特区政府在资源分配、政策导向上做出明确的价值取向。

“本地生”定义的重新界定,绝非仅是政策层面的细微调整,而是一场深刻且全面的变革,这场变革关乎教育公平、资源分配以及人才流动的未来走向。

在这一变革浪潮中,家长们亟须重新审视孩子的教育路径,为子女的未来发展精心规划;而政府则肩负着更为艰巨的使命,需要在吸引全球人才与保障本地学生权益之间,寻求更精准、更科学的平衡策略。

盈河世纪提供一站式入学服务,为孩子顺利就读心仪学校保驾护航,服务涵盖能力评估、升学与择校规划、学习计划制定、入学面试辅导、录取与注册等,流程包含评估规划、递交申请、日常培训、考试特训、参加考试到录取注册流程都很清晰,不少孩子通过盈河世纪教育团队协助,成功拿到入学offer。

如果你有相关需求,可以直接找我们,我司有专业团队,众多交付的成功案例,一对一高效服务,可以协助你高效办理(咨询19925286148或者+v:YHJTPPFWH)。

可以明确的是,无论变还是不变,这一政策调整都将深刻重塑未来几届考生的升学格局。面对新规则的来袭,身处其中的每一个人,无论是家长、学生还是教育工作者,都需要做好充分的准备,积极应对。

在教育变革的变局中,找准自己的定位,勇敢迎接挑战,敏锐捕捉机遇,以从容的姿态迎接未来教育的新篇章。