从双非儿童到香港高考状元,这个深圳家庭赌对了!

昨天,“香港高考”DSE放榜了,本届一共诞生了16位状元。令人意想不到的是,其中竟有2位状元是来自内地的新港人,其中一位还是居住在深圳罗湖的“双非儿童”。

图源:香港经济日报

很多内地家长会担心,孩子赴港读书会不适应,成绩跟不上难以考上好的大学。为此不惜每年花费几十万元,让孩子留在内地的国际学校,接受DSE课程。

但实际上,从香港DSE考试的历年成绩来看,只有在香港读书的日校生成为状元,不曾有来自内地国际学校的自修生成为状元。

因为香港教育评价体系,并不是书山题海的应试教育,而是着重培养学生综合能力的素质教育。所以能成为DSE高考状元的,没有一个是“书呆子”或“做题家”。

比如来自深圳罗湖的“双非儿童”王苑廷,每天往返学校和家里就要花费近2个小时,但是丝毫不影响人家参加各种课外兴趣活动和成为香港高考状元。

图源:香港01

跨境求学,风雨无阻

王苑廷就读于香港道教联合会邓显纪念中学,在3个核心科目和选修科化学、生物和经济取得6科5**佳绩,成为本次DSE状元之一。

王苑廷的父母都是内地人,早年内地人要获取香港身份非常困难,但是却有一条“赴港生子”的蹊径,于是她父母遍赴港生下了她。

王苑廷出生后,虽然自动拥有了香港永久居民身份,但是她父母却不具备在港居留的权利,所以只能带着她回到内地生活。

由于父母非常向往香港教育制度,所以从幼儿园开始,便安排她来香港学习。但是基于通勤考虑,又只能就近选择新界北区的学校就读。

图源:香港01

即便如此,王苑廷每天早上仍然要7点起床,花费45分钟搭乘港铁到新界的上水读书,十几年来风雨不改,算下来光是在路上就花掉了5000个小时以上,折合200多天。

但是面对媒体,她笑言不觉得辛苦,反而认为是一种放松,过关走路可以变相当做一种运动。言语间,尽显乐观心态。

罗湖口岸

王苑廷还透露,平时跨城通勤乘车时,她都会阅读新闻,了解世界大事,“例如我读经济,看新闻可以了解行业最新发展,如特朗普关税政策等。”

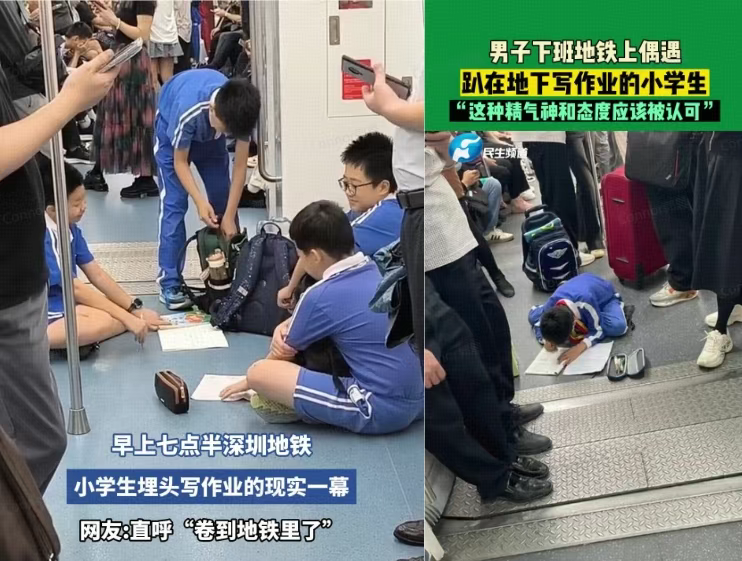

与深圳地铁上争分夺秒写作业的同龄人相比,王苑廷的这份自信与从容,是香港素质教育评价体系给予的底气。

文武双全,获奖不断

在香港素质教育的土壤中,王苑廷的成长远超课本范畴,这位学神可谓是德智体美劳全面发展。

当内地孩子除了上课就是上补习班时,每天从深圳去香港上学的王同学已经和同龄人拉开了差距。在课本范畴之外,凭借着香港教育资源的优势,王苑廷可以积极参与各类课外活动和比赛,并且获奖不断,妥妥的“别人家的孩子”。

小学时,王苑廷曾代表东华三院马锦灿纪念小学,参加第十届“善言巧论:全港学生口语沟通大赛”,并在借稿说故事项目(普通话)获得总亚军成绩。与此同时,她的学习成绩也没落下。小学期间,她还拿到了“梁劲谋纪念奖学金”以及“马锦灿学科第一名奖”。

上中学后,王苑廷从中学一年级便加入学校手球队,曾参与校际比赛,她与校队在2024北区中学手球比赛、2024-2025北区手球比赛中获得冠军。

她告诉记者,手球是一项让身心放松的运动,既能锻炼身体,又能让心情愉快,且运动可以舒缓压力,有助考试。

学校校长称赞她说,印象中王同学个人温文尔雅,为球队带来和谐氛围,并且她从未迟到。

图源:星岛头条

与内地“填鸭式”教育不同的是,香港的素质教育以“全人发展”为核心,更显自我驱动化和人格培养。

连她自己也直言,虽然未曾在内地读书,但相信香港教育制度更适合自己,因为内地学校每个班人数较多,香港学校则比较能照顾到不同的人的感受。

她又指出,身边有不少同学同样是跨境上学,平日除了上学外,主要在深圳活动,闲时会与朋友看电影、踏单车。

另一方面,王苑廷的自学能力非常强,她会用AI来辅助学习,遇到不会的难题,会向CHATGPT询问知识概念,让AI解释答题思路。

这种自我驱动力,正是很多孩子所缺乏的。当然,这也和香港的教育理念和资源有关——她曾因担心英语成绩上过两周的校外补习班,结果却发现补习教学资源分配还不及校内,直言补习用处不大。

正是这种自驱力和全面发展,让她的成绩能一直名列前茅。她曾在香港北区优秀学生选举中荣获初中级别冠军(2021-2022);2023年,她更是以中学四年级第三名的成绩,获得慈恩基金会学业进步奖励计划。

香港状元,都不内卷

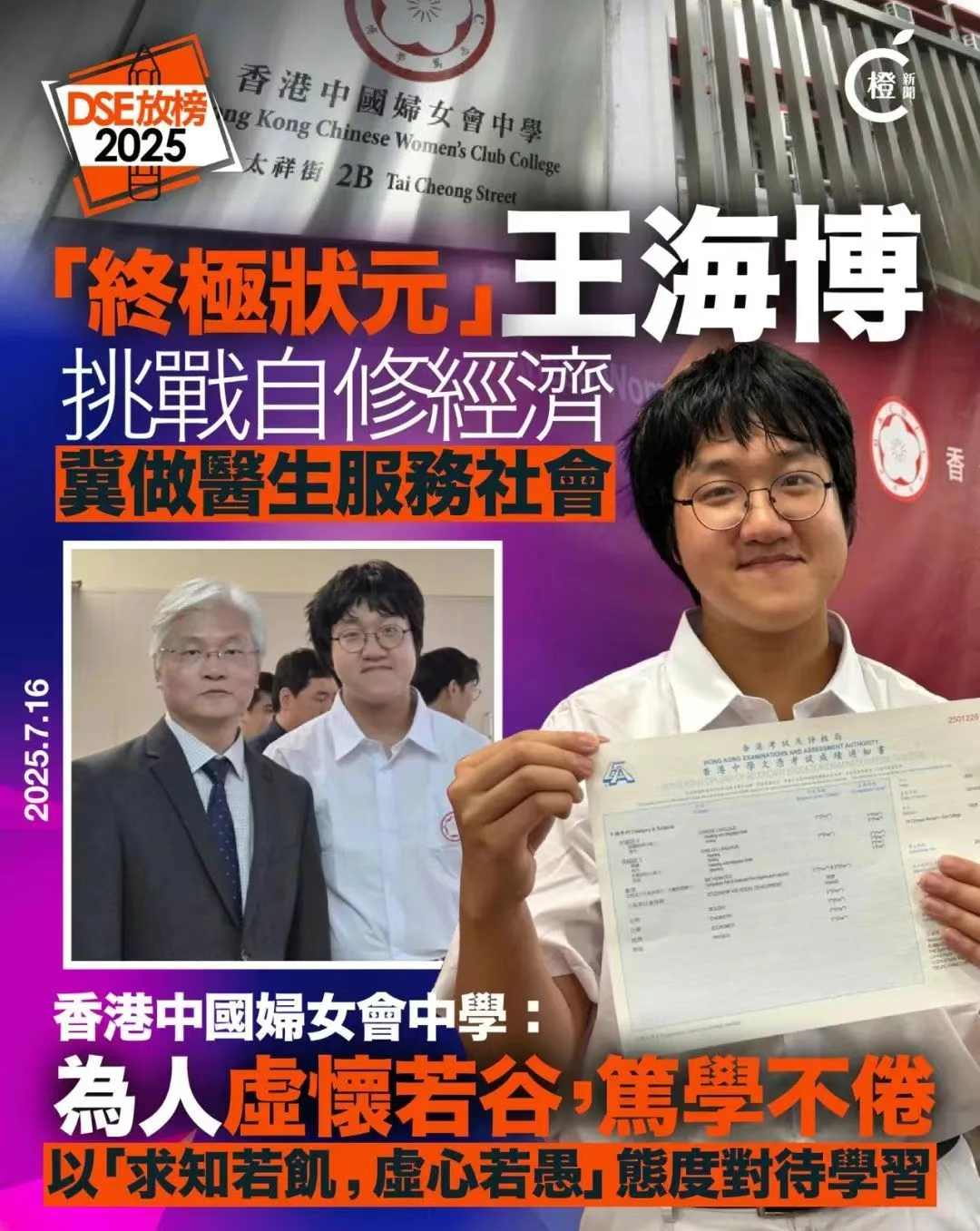

无独有偶,本届DSE考试中取得8科5**的“终极状元”王海博也同样来自内地,这位学神刷新了香港DSE考试的最高分纪录。

然而,这样一位“厉害角色”却不是人们印象中的“卷王”形象。

王海博是3岁从内地来到香港,从小接受香港的教育。

学业之外,王海博称自己喜欢尝试新事物,有着丰富的课余生活,既是单车爱好者,也喜欢听歌和看课外书,尤其是历史和张爱玲的作品。

据他透露,备考DSE期间完全没有参加补习班,主要依靠老师指导和同学笔记共享。而且在中学五年级参加了学校交流团后,还一度萌生导游梦,着迷于探索世界各地历史。

图源:橙新闻

成绩之外,这位学神更是以谦逊的品格赢得师生赞誉,他会毫不吝啬的与同学分享学习方法,主动担任课堂“答疑者”。

以致于他的班主任评价他“求知若饥,虚心若愚”,除了主科外,王海博主动挑战自修经济科并取得佳绩,这体现出其超凡的学习能力,这种自我驱动力与王苑廷相同。

在香港素质教育体系下,可以看到,学习好如状元们,也并不是像内地孩子们一样去卷题海、卷补习班,而是靠自我驱动去主动寻找学习的乐趣和方法,这或许才是教育的初心。

希望读医,济世救人

今年香港DSE考试的16位状元,有10位打算留在香港读医,这当中也包括了王苑廷和王海博。

对于选择读医的原因,王苑廷坦言:“生命的意义在于影响生命,如果我成为医生,可以服务社会上的人们,这也会给我的生命赋予意义!”

她也表示,医生是非常有意义的工作,也曾考虑过读经济科,不过经历疫情以及父系家族有心脏病史,令她萌生从医念头,缓解病人病痛,也相信自己的能力符合医科要求。

所以王苑廷决定留港读医科,以香港中文大学为第一志愿,并打算改选“环球医学领袖培训专修组别”课程,希望将来成为一名医生,毕业后留在香港帮助本地市民就医。

在刚刚成年的年纪,王苑廷能有如此表达,足以见得她对人生的思考非常有深度,这句话的分量和理解角度,也让我们看到了教育对塑造一个人的意义,立志当求远,立心当求是。

而王海博自中学四年级便立志从医,他说:“香港医疗人手短缺,我想成为一位兼具智慧、同理心的医生,贡献自己的一份力量”。虽然尚未决定就读港大或中大医学院,但他强调:“本地医科教育素质优异,不会考虑海外或内地升学。”

在香港,医生是非常紧缺且门槛高的职业。香港每千人仅2.0名医生,低于新加坡(2.5)、英国(3.0);2030年公立医院医生缺口将达1610名。这也就导致香港的医生普遍薪资较高,且晋升较快。一般来说,毕业六七年当上主治医生后,就可达到年薪百万。

所以,在香港,医生可谓是香港教育培养体系下的典型,更是DSE制度下职业培育的极致。

如今,香港中学文凭(HKDSE)已被全球超过1000所高校认可,包括牛津、耶鲁等顶尖学府。这意味着香港的中学生在升学时有更多的选择和自由,这也代表着个体在未来有更多的可能性。对于王苑廷、王海博在内的大部分香港学生而言,DSE不是终点,而是人生的起点。

孩子适合哪些香港学校?

识别二维码20秒查看结果↓↓↓