特首督战!香港决战新加坡,在此一举?

"心急如焚!"

9月17日香港新施政报告中,李家超的话藏着一座国际大都市的集体焦虑。

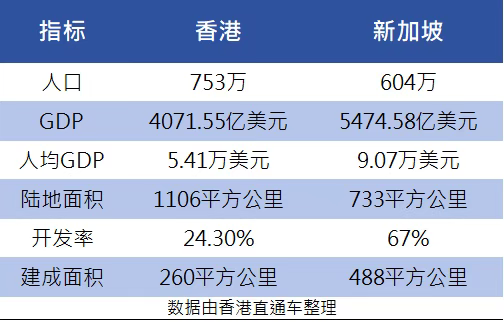

很少有人注意到这样一组刺目数据:

作为殖民时代就崛起的贸易枢纽,从1960年同样是7亿美元GDP的起点开始,到2010年之前,香港的经济总量一直是碾压新加坡;但2010年之后,香港被新加坡超越,在经济指标上落后。

香港陆地面积约1100平方公里,土地开发率仅24%;新加坡土地面积仅728平方公里,开发率却高达67%。这种差距直接反映在经济活力上:2024年新加坡GDP达5474亿美元,已超出香港1400亿美元。

这个残酷对比的背后,是香港被地产利益束缚数十年的发展困境,如今正通过北部都会区迎来历史性破局。

2025年香港施政报告重磅出炉,特首李家超亲自挂帅"北都发展委员会",这场规模空前的开发计划,不仅关乎香港未来,更是对新加坡竞争地位的正面回应。

![1758628532139499.png 640[1].png](http://cache.galaxy-immi.com/uploads/image/20250923/1758631268360646.png)

被地产绑架的香港

如何走入死胡同?

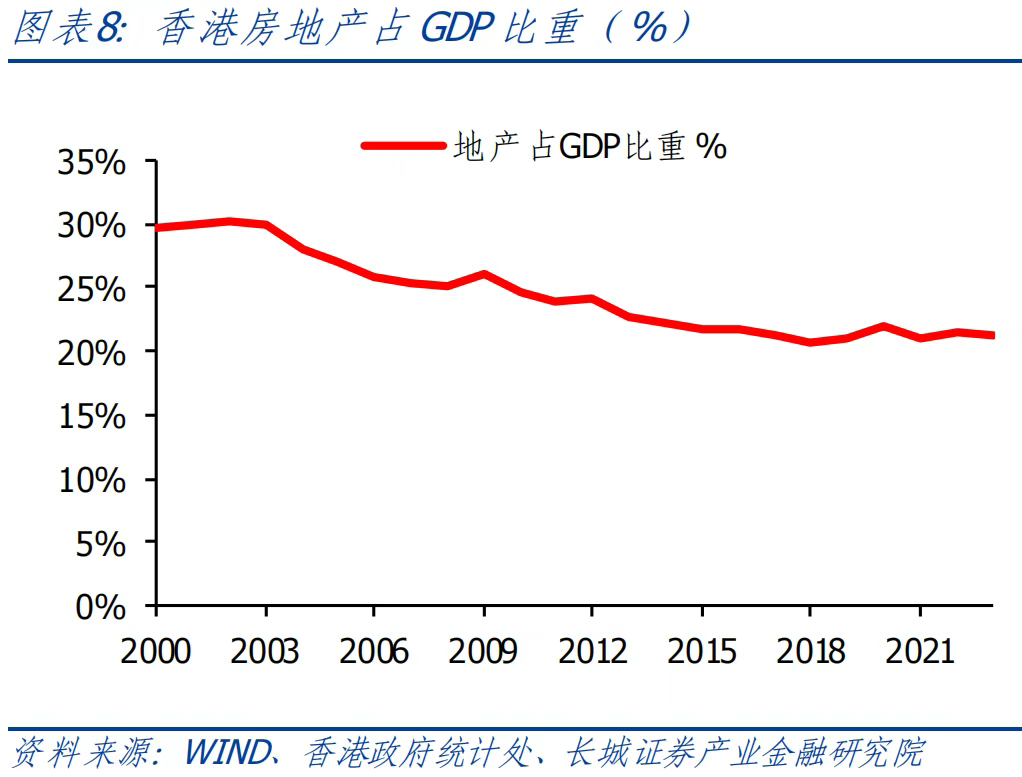

香港的发展瓶颈,本质是“地产霸权”与“产业单一”织就的双重枷锁,且土地问题积弊已久。

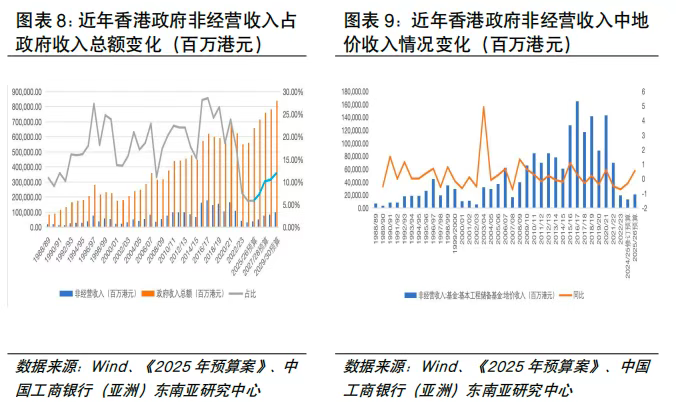

自上世纪90年代起,地产商形成的垄断格局彻底绑架城市发展:政府卖地相关收入占财政比重最高达28.57%,土地出让“价高者得”的规则让开发商更愿建豪宅而非产业空间,四大地产商掌控香港七成以上的住宅供应,形成垄断格局。

以北部都会区所属的新界为例,投行中信里昂早在2017年就指出,单计三大地产商于香港新界合共拥有农地面积9200万方呎,以3倍地积比率计可建楼面2.76亿方呎,可以提供50万个住宅单位。而香港文汇报于2021年更是报道,目前以李兆基创办的恒基地产为最大持份者,持有4460万方呎新界农地,四大发展商料拥逾亿呎新界农地。(1亿平方英尺≈ 9.29平方公里)

与此同时,丁权制度让新界原居民男性后代享有建屋权,叠加环保争议导致大量土地无法有效开发,让北部近300平方公里郊野地长期沉睡 ——这片毗邻深圳的黄金地带,本可成为产业沃土,却眼睁睁看着深圳从渔村变成科创之都。

北部都会区面积共3万公顷

这种结构性矛盾使得香港过去数十年无法大规模释放土地资源。住房短缺、产业空间不足、年轻人上升通道受阻等问题日益尖锐,严重制约了香港的国际竞争力。

2001年时香港的GDP是1694亿美元,是同期新加坡的近两倍,如今却被新加坡后起反超。

新加坡靠着电子、生物医药、金融的“三驾马车”稳增。2023年,新加坡制造业增加值高达884.99亿美元,占GDP的比例高达17.65%。作为对比的是,香港制造业增加值仅为34.08亿美元(占GDP0.97%),纽约也只有91.4亿美元(0.76%),伦敦是122.7亿美元(2.0%),东京都是694.3亿美元(7.01%)。

新加坡制造业中电子信息产品占比最高,达到38.20%。在城市面积较小的情况下,新加坡的制造业强悍程度可见一斑。

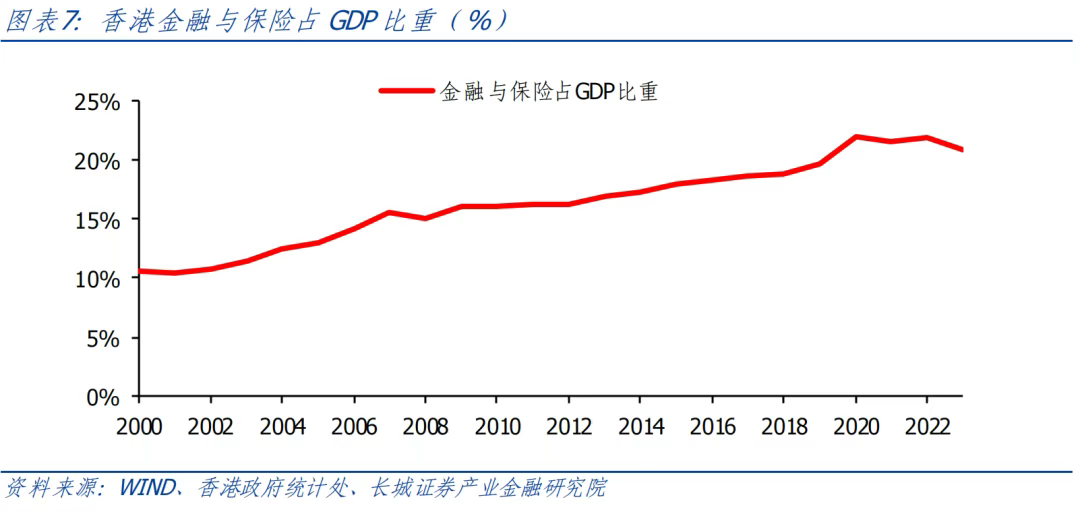

而香港却仍依赖各占GDP近20%的金融和地产,二者合计超40%(2023年),创科产业占比却不足5%。

这场“龟兔赛跑”的逆转,藏着香港被拖了数十年的深层困局——产业单一让香港陷入“路径依赖”的死循环,当全球经济波动冲击金融业时,香港连缓冲的产业屏障都没有。

但背靠内地与得天独厚的“门户”区位优势,又为香港提供了强大的韧性支撑。这也是为什么2022年底疫情一结束香港便开放各类人才引进计划,用人才来共建产业,未雨绸缪。

李家超此次亲自督导北都发展,正是要打破这些历史桎梏。新设立的"北都发展委员会"直接由特首领导,下设三个司长级工作组,彰显政策顶层破解土地难题的决心。

![1758629357618089.png 640[1].png](http://cache.galaxy-immi.com/uploads/image/20250923/1758631270486440.png)

破局之策

北都如何对症下药?

与深圳“隔河相望”的北都,将成为香港未来建屋及经济发展的重要土地来源之一,香港地政总署署长罗淦华曾指出,当北都全面发展后,整个区域可容纳250万人口,提供50万个新增职位,并发展成为香港的国际创科新城。

从香港北部都会区看河对岸的深圳

从香港北部都会区看河对岸的深圳

这意味着北都不是简单的“造城工程”,而是针对香港痛点开出的药方。此次施政报告每一项政策也直指核心矛盾:

1. 拆土地枷锁:用“最高决策层”打破利益壁垒

针对地产商垄断与行政低效,施政报告祭出两大举措:一是以“特首直达”的决策层级绕开传统审批阻碍;二是出台北都专属法例,简化审批、放宽土地用途限制、加快征地赔偿,甚至试点“按实补价”的灵活供地模式,从法律层面终结“地产主导规划”的旧时代。

目前,三批大学城土地最早将分别于2026年(洪水桥)、2028年(牛潭尾)及2030年(新界北新市镇)供使用,吸引及促进海内外领先大学进驻。

结合本次报告提出由2026/27学年起,非本地生限额增至50%,这意味着内地生未来在香港留学的入读机会将进一步扩大。

大学先行,既能带动周边配套,也能利用“产学研”带动创新和产业孵化。

2.补产业短板:抢人抢企,打造创科之城

报告提出成立由财政司司长领导的发展及营运模式设计组,为不同产业园区成立一间或多间园区公司,制订公私营合作模式。这意味着在土地端,将出让规则从“价高者得”改为“产业绑定”,企业可通过“片区开发”“原址换地”参与建设,前提是承诺引入研发中心或创造就业岗位。

目前,发展局正就洪水桥约23公顷产业用地进行产业园公司的政策研究,会在今年内公布建议。

与此同时,河套合作区香港园区(河套香港园区)第一期首三座大楼已落成,生命健康科技、微电子、新能源及人工智能等支柱产业租户正陆续进驻;另外五座大楼于2027年起陆续完工。今年内会推出第一期余下用地的选定地块;完成第二期发展规模、产业分布等规划。

而新田科技城有约210公顷创科用地,是创科产业的战略基地。今年内会公布《新田科技城创科产业发展规划概念纲要》。

3. 解民生之困:基建先行,住房与就业双落地

住房与就业的双重压力,预期会被北都的基建规划逐步化解。

施政报告提到基建配套也在加快建设,将投入超3000 亿港元建设北环线、港深西部铁路等12个跨境项目,深港两地铁路网络将彻底贯通,未来从洪水桥到深圳前海仅需15分钟。古洞站和洪水桥站的工程正全速进行,将分别于2027年和2030年竣工。

北部都会区运输基建

交通网络的加密直接带来两大红利:一方面,未来5年将落成6万个住房单位和100万平方米经济楼面面积,大幅缓解“住房难”;另一方面,建筑、物流、智慧交通等领域的建设将带来大量新增岗位需求,增加就业。

北都的建设,将推动香港形成更为均衡的“南金融、北创科”的双重心布局。这会改变香港过去百年来“南重北轻”的城市空间格局。不仅有助于香港经济的均衡发展和产业多元化,减少对单一产业的依赖,也能促进人口的合理分布,缓解职住分离带来的交通压力,让居民在新界北部也能找到优质的工作机会,提升生活品质。

![1758630471834483.png 640[1].png](http://cache.galaxy-immi.com/uploads/image/20250923/1758631272302933.png)

不止于追平新加坡

更是湾区超级引擎

当北部都会区的建设全面提速,香港的目标可能已不满足“追平新加坡”。

新加坡的发展始终局限于单一城市框架,而香港正借着北都嵌入粤港澳大湾区的“超级都市网络”。河套合作区与深圳科创基地将试行“创新要素跨境便捷流动”,跨境交通网将让“香港工作、深圳居住”成为常态。

北都与深圳直接接壤,能够紧密对接深圳在科技创新、先进制造等方面的强大优势。这种“香港研发+深圳转化”或“深圳研发+香港国际化”的深度合作模式,有望催生新的产业集群和商业模式,其发展将必然对香港的GDP产生显著拉动作用,并反哺大湾区。

虽然其带来的具体GDP增量需要随时间逐步显现,但它无疑将成为香港深度链接大湾区的重要枢纽。

施政报告中那些看似零散的政策本质是要拆掉地产垄断的利益墙、产业单一的思维墙。对香港而言,北都是“二次创业”的起点;对大湾区而言,这里是“一国两制”下城市协同的新样本。这场突围战,不只是和新加坡的较量,还是香港与过去的自己告别 —— 告别被绑架的发展模式,拥抱与湾区共生的未来。

对于那些寻求在香港创业和发展的人士来说,关注北都发展、把握政策动向,或许能在香港这片热土上找到新的机遇。

银河集团近日推出“好生意·真经营”新产品,提供两大一站式解决方案:一是从优质生意匹配到全程运营支持,满足新港精英生意落地、续签痛点;二是从公司搭建到真实经营生态提供,再到持续商务运营支持,为创业人才续签和永居提供有力证明。

从香港的发展规划来看,银河集团走在政策之前,“好生意·真经营”新产品符合香港宏观发展政策之提倡,能帮助新港精英快速切入香港发展大计,顺势而为。